Abbiamo già avuto modo di raccontare casi di innovazione aperta nell’ambito delle Scienze della Vita. Elena Zambon ci ha illustrato le radici profonde dell’Open Innovation nella sua azienda. Con Andrea Chiesi abbiamo approfondito ciò che veramente conta nell’identificazione di partnership e sviluppo di eccellenze. Infine, abbiamo avuto il privilegio di raccogliere una delle ultime testimonianze di Eugenio Aringhieri, che con vigore e ottimismo aveva disegnato i confini di un nuovo rinascimento italiano delle Life Science, di cui la sua Dompé sarà protagonista.

Ora ritorniamo in Zambon per riprendere alcuni temi che sono emersi nella tavola rotonda “Trasferimento Tecnologico e Scienze della Vita” tenutasi a Milano la mattina del 29 Maggio, nell’ambito delle attività di ZCube: il research venture di Zambon attivo nell’esplorazione di soluzioni innovative per la salute dei pazienti. Al dibattito hanno contribuito esponenti del mondo accademico, industriale, finanziario ed istituzionale.

Partiamo dall’origine: perché discutere di trasferimento tecnologico nel nostro paese e nel settore delle Life Science?

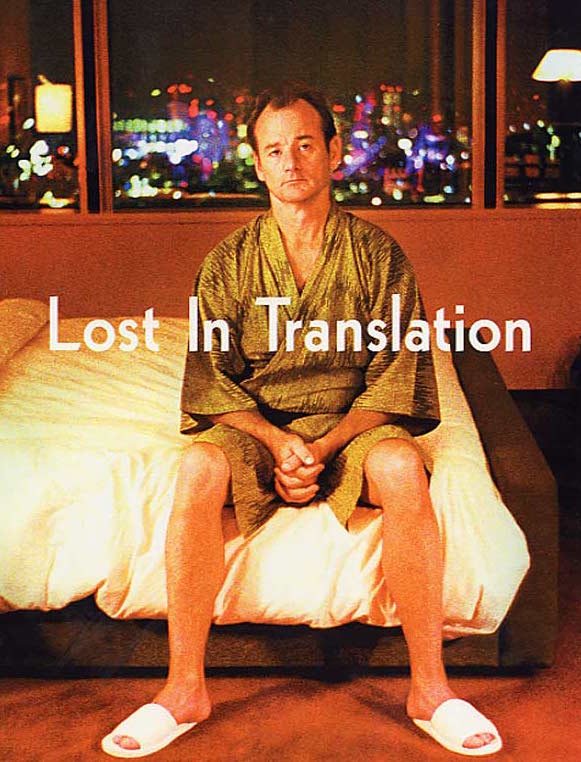

L’Italia presenta un livello di investimento – sia privato che pubblico – in Ricerca e Sviluppo nettamente inferiore alla media europea (e la correlazione positiva tra investimento in Ricerca e Sviluppo e crescita del PIL continua ad essere molto robusta nella letteratura). Tuttavia, nonostante questi bassi livelli di spesa, riusciamo a fare tanta ricerca, e siamo tra i primi al mondo in termini di citazioni per ricercatore. Il settore medico-farmacologico traina questa speciale leadership. Eppure, le nostre pubblicazioni sembrano lost in translation, ovvero raramente vengono convertite in prodotti e servizi di valore. L’assenza di un “linguaggio comune” era proprio quello che Andrea Chiesi ci aveva confermato essere uno dei grossi problemi del trasferimento tecnologico in Italia. Secondo Chiesi, la difficoltà sta proprio nella “gestione delle aspettative” che inevitabilmente sono diverse nella testa e nei linguaggi di chi fa ricerca, rispetto a quelle di chi questa ricerca deve incorporarla in prodotti e venderla.

A Milano, nel corso delle diverse tavole rotonde, sono emersi alcuni concetti che riprendiamo in questo articolo.

Innanzitutto le persone: “it is people, people, people!”

La prima variabile chiave di questo puzzle è la formazione del capitale umano.

Avere brillanti ricercatori è il fondamentale punto di avvio, ma non basta. Diventa necessario rafforzare la comunicazione tra il mondo della ricerca e il mondo degli investitori, fornendo gli strumenti adeguati per colmare un gap comunicativo che, difatti, è un gap di competenze. C’è da un lato la necessità di operare nell’ambito della formazione avanzata: master, dottorati, post-doc, che devono fornire competenze necessarie alla traduzione e al trasferimento tecnologico. Dall’altro vi è la necessità di creare spazi di incontro, momenti di condivisione, comunità per socializzare competenze tacite e necessità implicite.

Capitale umano significa anche capacità manageriali ed imprenditoriali. Spesso le buone idee non trovano manager capaci di portarle sul mercato con successo, passando da un IRL (Investment Readiness Level) 0-1 ad uno stato più avanzato e pronto per lo scale-up. Fondamentale è dunque formare figure professionali adeguate, degli “Start-up CEOs” consapevoli della specificità di questo mestiere. Si tratta di una formazione particolare, non necessariamente insegnabile o trasferibile, ma che è più che altro il risultato di una riflessione personale su un vissuto e su tanta esperienza.

Il cantiere aperto degli Uffici di Trasferimento Tecnologico.

Sbaglia chi ritiene che in Italia i TTO (Tech Transfer Offices) di Università ed Enti Pubblici di Ricerca siano inutili o addirittura ostativi al trasferimento di tecnologie e competenze. Il loro ruolo è determinante. Si tratta di un ruolo che spesso dirigenti, delegati, rettori e ricercatori debbono saper creare, sviluppare, negoziare e difendere. Non tutto il tech transfer passa tramite i TTO, certo, ma più li studiamo più ci convinciamo che c’è tanto spazio per sperimentare forme nuove di open innovation. Si veda il pezzo su Padova UniSmart, oppure quanto abbiamo scritto su Venture Factory.

Si può migliorare? Secondo i protagonisti italiani del tech transfer in prima battuta, i TTO dovranno comunicare con maggior chiarezza a tutti gli stakeholder – interni ed esterni – la loro funzione, che non è certamente quella di un ufficio brevetti. Nel rapportarsi con gli attori del mondo della ricerca, i TTO hanno il difficile compito di agire all’interno di un sistema di incentivi – su cui può esserci margine di manovra? – complesso, dove non sempre è facile instaurare rapporti di fiducia con i ricercatori. Senza incentivi e fiducia aumentare l’investimento nei TTO – che oggi si aggira in torno a 330 milioni di euro – non basterà.

Contestualmente, è necessario lavorare sulle competenze. I TTO impiegano oggi in Italia in media 3,7 persone per ufficio, a fronte di una attività che richiede competenze di carattere legale e amministrativo (ancora le più diffuse in questi uffici), ma anche certamente di business e scientifiche per orientarsi nel mercato delle tecnologie. Sempre di più gli uffici riflettono sull’opportunità di fare massa critica tra di loro, integrando le rispettive competenze e i rispettivi network. Alcuni casi virtuosi, ad esempio, si possono già trovare in Lombardia e Toscana.

Un lavoro da segnalare, in tal senso, è certamente quello di Netval, che porta oggi a sistema 57 università, 7 centri pubblici di ricerca e 6 IRCCS. Insieme, superando la parcellizzazione, gli uffici di trasferimento tecnologico possono sfruttare sinergie e partecipare al dibattito legislativo con maggior vigore e peso specifico.

Gli investimenti non sono condizione sufficiente, ma certamente necessaria.

L’entità dei fondi di Venture Capital in Italia – sia a livello assoluto che a livello relativo – non è lontanamente paragonabile ai nostri diretti concorrenti, europei e non. Se da un lato chi vorrebbe fare impresa lamenta la difficoltà di reperire capitali, dall’altro gli investitori sottolineano la complessità di trovare progetti davvero validi su cui puntare, anche in virtù di quel gap di competenze a cui si faceva riferimento prima.

Oltre ad un problema di ability nell’ottenere liquidità, il nostro sistema delle start-up sembra affetto anche da una mancanza di willingness. Gli investimenti che portano con sé la diluizione del controllo sono spesso mal digeriti da fondatori e imprenditori high-tech.

Come per i TTO anche per gli investimenti di capitale di rischio si fatica in Italia a raggiungere la massa critica.

Trasferimento Tecnologico ed Istituzioni: la necessità di una regia.

La nostra ricerca si interfaccia almeno con tre ministeri diversi, il MIUR, MISAL e il MISE. Negli ultimi anni questi Ministeri hanno proposto iniziative come quella dei dottorati industriali, il bando sul Proof of Concept, i Contamination Lab, i Competence Center, il Patent Box, le diverse misure per la semplificazione e promozione delle start-up innovative, bandi specifici per l’assunzione di personale nei TTO. Ascoltando quanto riportato dai relatori nel corso dell’evento promosso da Zambon, viene da chiedersi se non sia necessaria una regia unica, un punto di riferimento che si sappia muovere nel medio-lungo periodo, al riparo dalle dinamiche politiche di breve termine. Tornando alle parole di Eugenio Aringhieri: “servirebbe un vero e proprio Piano Strategico dell’Innovazione che tracci la rotta in un modo indipendente dalle legislature e che in qualche modo le superi”.

In conclusione: come evitare di rimanere Lost in Translation? Innanzitutto bisogna farsi scudo dagli eccessi di un disfattismo pressapochista evidenziando quanto di buono già c’è. Se possibile bisogna imparare dai casi di successo, analizzando in particolare come diversi linguaggi e ambizioni sono stati gestiti. Non è però neanche tempo di dormire sugli allori: sottolinea la padrona di casa, Elena Zambon, “non è il momento per smettere di correre, ma di correre ancora di più e di correre insieme!”